节水装备高质量发展实施方案发布

培育一批节水装备龙头企业和制造业单项冠军等

每经记者 张 蕊 每经编辑 魏文艺

11月3日,工业和信息化部官网显示,工业和信息化部、水利部近日联合发布《节水装备高质量发展实施方案(2025~2030年)》(以下简称《实施方案》)。

《实施方案》提出,到2027年,重点领域供水、用水和循环利用等节水装备取得突破,掌握一批具有自主知识产权的核心技术,高效循环冷却、高端膜分离、智慧用水管控等技术装备实现产业化应用。节水装备标准体系更加健全,培育一批节水装备龙头企业和制造业单项冠军、专精特新“小巨人”企业,推动建立节水装备中试平台,形成大中小企业、产业链上中下游协同发展的良好生态。到2030年,构建覆盖全面、技术先进的节水装备体系,高性能、高效率、高可靠性的节水装备供给能力持续增强,节水装备制造达到世界先进水平。

中国工程院院士、哈尔滨工业大学环境学院副院长马军在接受记者书面采访时表示,《实施方案》系统规划了未来一段时期节水装备的发展方向、重点任务,是推动我国节水装备制造业向高端化、智能化、绿色化转型升级的关键政策文件。

标准化与智能化待提升

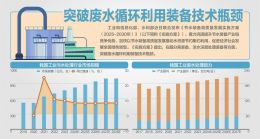

工信部节能与综合利用司相关负责人在解读《实施方案》时提到,过去十年里,我国以工业用水总量“零增长”支撑了年均5.7%的工业经济增长,万元工业增加值用水量同期下降50%以上。

节水装备是节水产业的重要组成部分,也是保障国家水安全的基础和支撑。当前,我国水资源面临严重短缺,人均水资源占有量仅为世界人均水平的四分之一。具体到工业领域,2024年,我国工业用水量为971亿立方米,约占全国用水量的16%;万元工业增加值用水量为24立方米,与国际先进水平还存在一定差距。

“同时,工业还肩负着为农业、居民生活提供节水技术装备和产品的重任。但是,节水装备在技术创新、应用场景适配和产业链协同等方面还存在一些问题。”该负责人说。

中国工程院院士、南京大学环境学院院长任洪强在接受《每日经济新闻》记者书面采访时表示,我国节水装备产业经过多年发展,已形成较为完整的产业链,部分产品和技术达到国际先进水平。据统计,当前我国规模以上节水装备制造企业超过2000家,产业规模位居全球前列,膜分离、智能水表、高效冷却等部分细分领域优势明显。

“然而,与国际先进水平相比,我国节水装备产业仍存在突出短板。”任洪强说,关键核心部件如高性能膜材料、高端泵阀、精密传感器等进口依赖度超50%,制约产业链自主可控;装备智能化水平不高,系统集成能力较弱;企业创新能力参差不齐,同质化竞争较为普遍;产学研用协同创新机制不健全,科技成果转化率偏低;标准化程度不高,标准体系尚不完善,制约了节水装备的规模化应用和国际化发展。

马军表示,节水装备是工业节水的重要载体和技术支撑。推动节水装备技术创新与产业升级,是实现“双碳”目标和经济社会全面绿色转型的重要举措。《实施方案》明确提出构建“覆盖全面、技术先进”的节水装备体系,推动装备制造业向高端化、智能化、绿色化发展,有助于提升我国工业整体用水效率,缓解水资源供需矛盾,支撑制造业高质量发展。

发力非常规水资源利用

《实施方案》重点关注生产工艺流程中耗水量大的通用设备,围绕推动供水、用水、回用装备发展和数智化转型提出4项重点任务,包括增强供水装备技术创新水平、提高重点用水装备节水效能、突破废水循环利用装备技术瓶颈、推动节水装备产业数智化转型升级等。

一位业内专家向记者表示,在供水装备方面,非常规水利用装备是《实施方案》一大亮点,聚焦再生水、海水、雨水、矿井水等资源化利用,通过专栏形式明确了技术路径,包括双膜工艺、高性能膜材料、能量回收装置等研发方向,为缺水地区、水敏感区域提供多元化水源解决方案。特殊用途水处理装备则面向高端制造、电子、医药等行业对超纯水、除盐水的品质需求,推动其向定制化、模块化、智能化创新发展。

马军也表示,水资源是基础性、战略性资源,是城市与工业发展的瓶颈性要素。《实施方案》通过提升节水装备供给能力,推动再生水、海水、雨水等非常规水资源的高效利用,不仅有助于保障工业用水安全,还可缓解城市供水压力,改善水生态环境,提升人民生活品质,具有显著的社会和生态效益。

在用水装备方面,上述业内专家提到,围绕工业清洗和循环冷却两大高耗水环节,《实施方案》提出了针对性举措。洗涤装备重点发展高压喷淋、多功能集成清洗和分级回用技术,探索超临界清洗等前沿技术。循环冷却装备则注重效能提升和能源协同,通过结构优化、材料创新和智能控制,提高换热效率和浓缩倍数,并前瞻布局相变储能冷却技术。

“特别是《实施方案》专门提出面向数据中心等新型基础设施推广液冷、蒸发冷却等高效散热技术,鼓励使用再生水,实现‘水-能-碳’协同增效,这一举措将为实现制造业绿色低碳转型提供有力支撑。”上述业内专家表示。